Gaza – ein Wort.

Und doch entstehen sofort Bilder in unseren Köpfen.

Schon lange geistert es durch die Medien.

Schon lange kenne ich es: Demonstrationen von Palästinensern, Israel, die Palästinensertücher, Yasser Arafat, PLO, Hamas, Zerstörung, israelische Siedler.

Und doch – ist es jetzt erst in mein Bewusstsein gesickert: Gaza.

Als bräuchte es Bilder von verhungernden Kindern, damit es endlich bei mir ankommt. Ich weiß nicht, warum manche Themen uns irgendwann erst berühren. Irgendwie schäme ich mich dafür.

Aber jetzt ist es da – und mein Fokus hat sich darauf gerichtet – und ich kann es nicht mehr ungesehen machen.

Eigentlich wollte ich auch gar nicht darüber schreiben. Weil es so schwierig erscheint. Weil es so nah ist, zu roh.

Weil ich dachte, bis ich meine Worte finde, weht die Welt schon wieder weiter. Mein Blogartikel – nur ein Staubkorn im Sturm der Nachrichten.

Aber manche Themen lassen sich nicht wegschieben. Manchmal reicht es nicht, still zu hoffen, dass die Wunde sich von selbst schließt.

Manchmal muss man einfach Zeugnis ablegen.

Nicht, um laut zu werden. Nicht, um zu polarisieren.

Sondern um zu sagen: Ich habe es gesehen.

Also schreibe ich hier darüber – über die Hintergründe, meine Sicht.

Ich weiß, dass Gaza mehr braucht als Worte.

Aber manchmal beginnt es damit: hinzusehen.

Ich freue mich, wie immer, wenn Du mitdenkst – und mitfühlst.

🧭 Worum es in diesem Dossier geht

Dieses Dossier blickt auf den Konflikt zwischen Israel und Palästina – geschichtlich, psychologisch, politisch und menschlich.

Es will kein Urteil sprechen, sondern Bewusstsein schaffen – und gleichzeitig Fürsprache sein für das jahrzehntelange Leid der Palästinenser:innen.

Jenseits von Schlagzeilen und Schuldzuschreibungen geht es um etwas Tieferes:

um die Dynamik von Trauma, Macht und Entmenschlichung – und darum, wie sie sich bis heute fortsetzt.

Was bleibt, ist dennoch die Hoffnung.

Und für sie plädiert dieser Artikel: niemals aufzugeben – für ein freies, selbstbestimmtes Palästina.

Ziel: Verstehen, wo Systeme versagen – und wo Menschlichkeit beginnen kann.

Klarstellung: Kritik an der Politik Israels ist kein Antisemitismus.

Wer Menschlichkeit verteidigt, stellt sich nicht gegen ein Volk, sondern gegen Unrecht.

Lesedauer: ca. 80 Minuten

Worum geht es in Gaza?

Seit dem 7. Oktober 2023 führt Israel eine militärische Offensive, die inzwischen von internationalen Expert:innen und Institutionen – darunter die International Association of Genocide Scholars sowie eine UN-Sonderkommission – als Genozid eingeordnet wird.

Zielscheibe ist vor allem die Zivilbevölkerung in Gaza – ein Gebiet, das schon vor Kriegsbeginn als „größtes Freiluftgefängnis der Welt“ galt.

Hilfslieferungen werden durch Israel blockiert oder massiv behindert. Große Teile Gazas liegen in Trümmern. Die medizinische Versorgung steht vor dem Kollaps, die Wasserversorgung ist zerstört, und ganze Stadtviertel sind unbewohnbar.

Immer mehr Menschen verhungern – darunter viele Kinder.

Die Lage im Westjordanland ist ebenfalls dramatisch: willkürliche Verhaftungen, Angriffe auf Dörfer, Zerstörung von Infrastruktur. Doch im Fokus steht derzeit Gaza – weil sich hier die humanitäre Katastrophe in ihrer ganzen Härte zeigt.

🕰️ Historischer Kontext

Diese Eskalation begann nicht am 7. Oktober 2023.

Sie steht am Ende einer langen Geschichte kolonialer Unterdrückung durch Israel – eine Geschichte, die spätestens 1948 mit der Nakba begann: der massenhaften Vertreibung von rund 700.000 Palästinenser:innen. Seitdem prägen Besatzung, Entrechtung, Vertreibung und Vernichtung das Leben von Millionen Menschen. Dies beinhaltet auch das gezielte Töten von Kindern und das Vorenthalten lebensnotwendiger Ressourcen bis hin zur Aushungerung.

Aktuelle Entwicklungen (Stand Anfang November 2025)

Seit August 2025 intensiviert Israel seine Angriffe auf Gaza City und verfolgt dabei eine Strategie, die Bevölkerung in den Süden des Gazastreifens zu drängen. Der zerstörerische Charakter dieser Operation ist Teil einer Strategie, die von internationalen Beobachter:innen in zunehmend als genozidale Vernichtungsabsicht bewertet wird.

Parallel eskalieren die Gewaltakte im Westjordanland: Siedler greifen palästinensische Dörfer an, zerstören Olivenbäume – eine Lebensgrundlage und kulturelles Symbol – und berauben Gemeinschaften ihrer Ressourcen.

Der neue Friedensplan

Im Oktober 2025 wurde auf Initiative von Donald Trump gemeinsam mit arabischen Staaten ein neuer Friedensplan vorgestellt – unterstützt von Benjamin Netanyahu. Dieser sieht in mehreren Phasen ein formales Ende des Krieges vor – jedoch behält Israel weiterhin eine dominante Rolle, und Palästina bleibt unter kolonialer Supervision. Eine echte Selbstbestimmung oder ein unabhängiger Staat werden nicht garantiert.

- Phase 1 wurde bereits umgesetzt: ein Waffenstillstand, Austausch von Geiseln und Gefangenen, sowie der Rückzug israelischer Streitkräfte zu vorher vereinbarten Linien.

- Ob Phase 2 – die Entwaffnung der Hamas, Sicherungsmechanismen, ein technokratisches Übergangssystem – tatsächlich umgesetzt wird, ist offen. Der Plan enthält Mechanismen, die Israel erlauben, weiterhin Kontrolle zu behalten und und den Zugriff auf Palästina zu sichern.

Die Lage bleibt unverändert dramatisch

Trotz des Waffenstillstands greift Israel in Gaza weiterhin an und zerstört systematisch Gebiete. Täglich werden Palästinenser:innen getötet. Hier wird seitens Israel immer wieder die Hamas vorgeschoben.

Hilfslieferungen bleiben zu einem wesentlichen Teil blockiert, die medizinische Versorgung ist katastrophal, und ein Wiederaufbau erscheint in weiter Ferne.

Im Westjordanland setzen sich die Besatzung und die Expansion israelischer Siedlungen fort. Die koloniale Kontrolle Israels über palästinensisches Territorium bleibt ungebrochen.

Und Deutschland?

Sieht zu – und unterstützt: mit Waffenlieferungen, politischer Rückendeckung und medialem Schweigen.

Die politische und mediale Haltung westlicher Staaten – insbesondere Deutschlands – wirft grundlegende Fragen auf.

Fragen nach Verantwortung, Doppelmoral und dem Wert, den wir menschlichem Leben tatsächlich beimessen.

Die politische und mediale Haltung westlicher Staaten – allen voran Deutschlands – wirft grundlegende Fragen auf.

Fragen nach Verantwortung.

Nach Doppelmoral.

Und nach dem Wert, den wir menschlichem Leben tatsächlich beimessen.

Global Sumud Flotilla – Zivilcourage auf dem Meer

Im Sommer 2025 startete die Global Sumud Flotilla mit dem Ziel, einen humanitären Korridor nach Gaza zu öffnen und dringend benötigte Hilfsgüter zu überbringen. Unter den Teilnehmenden befanden sich zahlreiche internationale Aktivist:innen – darunter Greta Thunberg – sowie Ärzt:innen, Journalist:innen und Menschenrechtsbeobachter:innen.

Nach Angaben der Organisator:innen beteiligten sich mehr als 40 Schiffe und Delegationen aus über 40 Ländern. Schon im Vorfeld drohte Israel mit militärischen Maßnahmen. Wiederholt kam es zu Drohnenüberflügen und elektronischer Störung der Navigation. Frühere Flottillas waren von Israel gestoppt und deren Teilnehmende festgesetzt worden.

Die deutsche Bundesregierung lehnte es ab, ihre Staatsbürger:innen an Bord zu schützen – ein Armutszeugnis in einer Situation, in der Zivilist:innen das tun, was eigentlich Aufgabe von Regierungen wäre: die sichere Lieferung humanitärer Hilfe gewährleisten.

Im September 2025 wurde die Global Sumud Flotilla schließlich in internationalen Gewässern von der israelischen Marine abgefangen. Die Aktivist:innen wurden gewaltsam festgesetzt und nach Israel verschleppt. In Haft kam es laut Berichten zu körperlicher und psychischer Misshandlung.

Inzwischen sind die meisten Teilnehmenden freigelassen und in ihre Herkunftsländer zurückgekehrt – einige wenige befinden sich weiterhin in laufenden juristischen Verfahren.

Trotz internationaler Kritik an Israels Vorgehen bleiben die Versuche, humanitäre Flucht- und Versorgungskorridore zu öffnen, bestehen. Weitere Schiffe sind erneut unterwegs, und neue groß angelegte Flottillas befinden sich bereits in Vorbereitung.

Humanitäre Lage in Gaza (Oktober 2025)

Die humanitäre Katastrophe in Gaza erreicht ein historisches Ausmaß. Laut UN-Organisationen und unabhängigen internationalen Beobachter:innen erleben die Menschen Vernichtung, Hunger, Vertreibung und den fast vollständigen Kollaps der Infrastruktur.

Stand laut UN & verlässlichen internationalen Organisationen, siehe Quellen.

Gesamtzahl der Toten

- Laut palästinensischem Gesundheitsministerium in Gaza (zitiert von Al Jazeera, Stand 21. Oktober 2025) wurden seit dem 7. Oktober 2023:

- Mindestens 68.229 Menschen getötet, darunter 20.179 Kinder.

- Mindestens 170.369 Menschen verletzt.

- Bereits Ende Juli 2025 berichtete die Washington Post von über 60.000 Toten, darunter 18.500 Kinder – die Zahlen haben sich seither weiter dramatisch erhöht (Washington Post).

- Interne Daten der israelischen Militärführung zeigen, dass bis Mai 2025 – also in den ersten 19 Monaten seit Kriegsbeginn – rund 83 % der Getöteten Zivilist:innen waren (bei insgesamt ca. 53.000 Toten, darunter etwa 8.900 bekannte Kämpfer). Quellen: The Guardian, SvD.se. Das unterstreicht, dass zivile Opfer nicht als Einzelfälle, sondern als systematisches Muster betrachtet werden müssen.

- Seit der Nakba 1948 bis heute wurden rund 136.000 Palästinenser:innen getötet (laut Schätzungen).

Hunger und Mangelernährung:

Die Zahl der Hungertoten wird je nach Quelle unterschiedlich angegeben – was nicht zuletzt an der schwierigen Datenerfassung inmitten der Zerstörung liegt.

- Laut OCHA waren seit Oktober 2023 bis Ende Juli 2025 122 Menschen an Unterernährung gestorben ((Wikipedia „Gaza Strip famine“, Stand 26. Juli 2025).

- Das palästinensische Gesundheitsministerium meldet inzwischen deutlich höhere Zahlen: 463 Hungertote seit Oktober 2023, darunter mindestens 157 Kinder (Al Jazeera Death Toll Tracker, Stand 21. Oktober 2025).

Die Diskrepanz zeigt die Herausforderungen, verlässliche Daten in einem Kriegsgebiet zu erheben.

Weitere Angaben internationaler Organisationen verdeutlichen die Dimension:

- Seit Juli 2025: 37 Kinder an akuter Mangelernährung gestorben; seit Oktober 2023 insgesamt 98 Kinder (OCHA / The Guardian, Stand 10. August 2025)

- Fast 12.000 Kinder unter fünf Jahren leiden an akuter Mangelernährung (OCHA, Ende Juli 2025)

- Über 640.000 Menschen – mehr als ein Viertel der Bevölkerung – erleben hungersnotähnliche Zustände (OCHA).

- Am 22. August 2025 wurde erstmals offiziell eine Hungersnot für Gaza City bestätigt (WFP)

Kollaps der Infrastruktur:

Stell Dir vor…

Du wachst auf – im gleichen Albtraum.

Du siehst diesen kleinen Raum.

Vielleicht ist es ein Zelt.

Vielleicht ein notdürftig repariertes Zimmer.

Dort steht die eine Kochstelle.

Daneben ein paar Töpfe, leer.

Du gehst hinaus.

Nicht, weil Du willst – sondern weil Du musst.

Du gehst durch Straßen aus Trümmern.

Zwischen Mauern, die nur noch Schatten ihres früheren Lebens sind.

Du suchst Wasser.

Etwas zu essen.

Du hoffst, dass heute niemand stirbt, den Du liebst – oder kennst.

Dass niemand verschwindet.

Du hoffst, nicht krank zu werden –

weil Krankheit hier fast immer ein Todesurteil ist.

Und während Du gehst, erinnerst Du Dich:

Es gab ein Leben davor.

Mit einem Haus.

Mit Arbeit.

Mit Sonne, die anders schien.

Jetzt scheint sie auf Staub, auf Ruinen, auf endloses Warten.

Und Du weißt nicht, ob es je enden wird.

So gehst Du durch jeden Tag –

mit schwindender Kraft,

und einem Funken Hoffnung.

So müssen sich Menschen in den Konzentrationslagern auch gefühlt haben. Entmenschlicht. Vergessen. Nur weil sie geboren wurden – in eine Familie, eine Religion, ein Volk, an einem Ort. Ohne Schuld.

Die unbequeme Frage

Eine Frage, die mich beschäftigt, ist:

Wie kann das sein, dass wir heute alles sehen – und niemand hält es auf?

Wir sehen die Bilder der Zerstörung. Hungernde Kinder. Verzweifelte Menschen. Wir lesen von gezielter Tötung. Davon, dass Israel Hilfslieferungen nach Gaza verhindert – bewusst, systematisch, politisch gewollt.

Und ich frage mich:

Warum tut niemand etwas?

Nicht von ungefähr werden Parallelen zur deutschen Vergangenheit – zum Dritten Reich – gezogen. Gaza – Ein Open-Air-Lager, ein eingesperrter Raum, ein Ghetto, aus dem niemand fliehen kann. Ein Ort, der systematisch zerstört wird.

Und immer noch geschieht nichts.

Nach dem Ende des Nationalsozialsmus sagten viele, sie hätten von den Lagern nichts gewusst.

Heute können wir das nicht mehr sagen.

Wir wissen es.

Viele – auch Menschen aus Deutschland – weisen seit Jahren auf das Leid der Palästinenser hin. Doch sie wurden oft nicht gehört. Oder diffamiert.

Schnell wird jedem, der Israel kritisiert, Anti-Semitismus vorgeworfen. Die Hamas wird ins Spiel gebracht und dass sich Israel doch verteidigen müsse. Als wäre die Hamas das eigentliche Problem.

Aber worum geht es wirklich?

Wenn ein Staat ein Gebiet besetzt hält und es kontrolliert. Den Menschen dort ihre Grundrechte verweigert und sie systematisch entrechtet – kann man dann noch von Verteidigung sprechen?

Oder wird es nicht endlich Zeit,

dass wir genauer hinschauen?

Deshalb werfen wir jetzt einen Blick zurück.

Auf die Verflechtungen.

Und die Geschichte von Gaza und der israelischen Besatzung.

Politische Komplexität und historische Verstrickung

(Primär-Quelle: Die Geschichte Palästinas, Landeszentrale für politische Bildung Baden-Würtemberg)

Wer den Konflikt zwischen Israel und Palästina verstehen will, muss in die Vergangenheit schauen. Denn was heute in Gaza geschieht, ist nicht aus dem Nichts entstanden. Es wurzelt in über hundert Jahren politischer Verflechtungen, kolonialer Interessen, religiöser Überhöhung und tiefem menschlichen Leid.

Die Geschichte dieser Region ist komplex – und gerade deshalb ist es so wichtig, sie zu kennen. Nicht, um Schuld zu verteilen, sondern um die Mechanismen zu verstehen, die zu einem jahrzehntelangen Unrecht geführt haben.

Nur wer sich dem Schmerz der Geschichte stellt, kann das Unrecht der Gegenwart wirklich begreifen.

Ein Blick zurück: Von der Region Palästina bis zur Eskalation 2023

Die Region, die wir heute mit dem Begriff „Palästina“ oder „Israel/Palästina“ bezeichnen, liegt an der südöstlichen Mittelmeerküste. Sie umfasst geografisch Teile des heutigen Israels, des Westjordanlands, des Gaza-Streifens sowie Regionen Jordaniens, Syriens und des Libanons. Ihre Geschichte ist lang und komplex – besiedelt seit der Altsteinzeit, religiös bedeutsam für Juden, Christen und Muslime, seit jeher durchzogen von politischen Kämpfen und territorialen Ansprüchen.

Das britische Mandat und der Beginn des Konflikts

Nach dem Ersten Weltkrieg fiel Palästina unter britische Verwaltung. 1917 versprach Großbritannien in der sogenannten Balfour-Erklärung Unterstützung für eine „nationale Heimstätte für das jüdische Volk“. Gleichzeitig wurden den nicht-jüdischen Gemeinschaften die Wahrung ihrer Rechte zugesichert – ein politischer Spagat, der nie aufging.

Während des britischen Mandats kam es vermehrt zu jüdischer Einwanderung – insbesondere nach der Shoah. Die zionistische Bewegung wuchs, der arabische Widerstand ebenso. 1947 beschloss die UN die Teilung Palästinas in einen jüdischen und einen arabischen Staat. Die jüdische Führung akzeptierte, die arabische lehnte ab – aus ihrer Sicht – und zurecht – war der Teilungsplan ein kolonialer Akt gegen den Willen der dort lebenden Mehrheit.

Gründung Israels – Nakba für Palästina

Am 14. Mai 1948 rief David Ben-Gurion den Staat Israel aus. Am Tag darauf griffen -arabische Staaten an. Es folgte der erste arabisch-israelische Krieg. Israel gewann – und dehnte sein Territorium aus. Für 700.000 Palästinenser bedeutete das Vertreibung, Enteignung, den Verlust ihrer Heimat: al-Nakba – die Katastrophe.

Schon vor der Staatsgründung 1948 kam es zu Massakern an der palästinensischen Bevölkerung – z. B. in Deir Yassin. Diese Gewalt war kein „Nebeneffekt“, sondern Teil eines systematischen Vertreibungsprozesses. Später besetzte Israel auch Gaza und das Westjordanland (1967, nach dem Sechstagekrieg). Die UN forderte den Rückzug – doch Israel blieb.

📊 Historischer Überblick – Israel / Palästina 1917 – 2025

1917 – Balfour-Erklärung

Großbritannien verspricht Unterstützung für eine „nationale Heimstätte des jüdischen Volkes“ in Palästina – legt damit den Grundstein für spätere Konflikte.

1947 – UN-Teilungsplan

Die Vereinten Nationen beschließen die Teilung Palästinas in einen jüdischen und einen arabischen Staat.

Die jüdische Führung akzeptiert, die arabische lehnt ab – das Land wird ohne Zustimmung der Mehrheit geteilt.

1948 – Staatsgründung Israels / Nakba

Israel wird ausgerufen.

Mehr als 700.000 Palästinenser:innen werden vertrieben oder fliehen.

Mehr als 400 Dörfer werden zerstört.

1967 – Sechstagekrieg

Israel besetzt das Westjordanland, Ost-Jerusalem, Gaza, die Golanhöhen und den Sinai.

UN-Resolution 242 fordert Rückzug der israelischen Truppen – bis heute nicht umgesetzt.

1987 – Erste Intifada / Gründung der Hamas

Volksaufstand gegen die Besatzung; Entstehung der Hamas aus der Muslimbruderschaft.

1993 – Oslo-Abkommen

Friedensverhandlungen und Autonomiebehörde für Teile Palästinas – das Ziel eines unabhängigen Staates bleibt unerreicht.

2005 – „Rückzug“ aus Gaza

Israel zieht Siedler und Armee formal zurück, behält jedoch Kontrolle über Grenzen, Wasser, Strom, Luftraum und Seezugang.

Gaza bleibt faktisch blockiert.

2008 – 2021 – Wiederkehrende Kriege

Mehrere israelische Militäroperationen gegen Gaza; Tausende zivile Opfer.

Der Wiederaufbau wird durch Blockade verhindert.

2023 – Angriff der Hamas / Beginn der Offensive

Am 7. Oktober 2023 dringen Kämpfer der Hamas aus Gaza nach Israel ein. Bei den Angriffen kommen über 1.000 Israelis ums Leben – darunter Zivilist:innen und Soldaten.

Israel reagiert mit einer massiven Militäroperation gegen Gaza, deren Ausmaß und Zielsetzung international als unverhältnismäßig und genozidal bewertet werden.

Später werden Fragen zur sogenannten Hannibal-Direktive und zur unklaren Zahl ziviler Opfer in Israel laut – ein bis heute nicht vollständig aufgeklärtes Kapitel.

2024 – 2025 – Genozidvorwürfe & internationale Verfahren

Der Internationale Gerichtshof (ICJ) prüft den Vorwurf des Völkermords.

Die humanitäre Lage in Gaza gilt als beispiellos seit dem Zweiten Weltkrieg.

Gaza – unter Blockade und Besatzung

Gaza stand zunächst unter ägyptischer Verwaltung, seit 1967 unter israelischer Besatzung. Auch nach dem Rückzug Israels 2005 blieb die Kontrolle bestehen – über Grenzen, Wasser, Strom, Luft- und Seewege. Gaza ist de facto ein abgeriegeltes Gebiet – ein „Open-Air-Gefängnis“, wie es internationale Beobachter:innen nennen. Viele sprechen inzwischen von einem „Open-Air-Konzentrationslager“ – eine Bezeichnung, die schockiert, aber die Realität treffender beschreibt als jedes diplomatische Wort.

Die Hamas – und ihre Wurzeln

Die Hamas entstand 1987 während der ersten Intifada – aus der Muslimbruderschaft heraus. Sie verstand sich als Widerstandsbewegung gegen die Besatzung. In ihren Anfangsjahren wurde die Hamas von Israel teilweise toleriert – ein politisches Kalkül, das sich später bitter rächte.

Heute ist die Hamas eine autoritäre Organisation mit bewaffnetem Arm – verantwortlich für Terroranschläge und Raketenangriffe auf Israel. Sie wird von der EU als Terrororganisation eingestuft. Gleichzeitig bleibt sie in Gaza für viele Palästinenser:innen – mangels Alternativen – die einzige reale politische Kraft.

Der 7. Oktober 2023 – Eskalation und Kriegsverbrechen

Am 7. Oktober 2023 verübte die Hamas einen brutalen Angriff auf Israel: über 1.200 Menschen wurden getötet, mehr als 140 als Geiseln genommen. Es war ein Verbrechen – und eine tiefe menschliche Tragödie. Doch die Reaktion Israels war keine gezielte Vergeltung – sondern ein Vernichtungskrieg.

Gaza wurde zum Ziel massiver Bombardierungen. Zehntausende Zivilist:innen starben. Hilfslieferungen wurden blockiert, Krankenhäuser zerstört, Journalist:innen getötet. Internationale Organisationen sprechen von möglichen Kriegsverbrechen – der Internationale Gerichtshof (ICJ) verhandelt den Vorwurf des Genozids.

Was ursprünglich als „Selbstverteidigung“ bezeichnet wurde, wurde zum rücksichtslosen, systematisch geführten Angriffskrieg auf eine eingeschlossene Zivilbevölkerung. Die humanitäre Katastrophe dauert bis heute an.

Einordnung: Koloniale Schatten, Schuld und der lange Weg zur Radikalisierung

Wer heute auf den Gazastreifen blickt, sieht nicht nur Trümmer. Man sieht die Folgen einer langen Geschichte von Vertreibung, Fremdbestimmung und kolonialer Einflussnahme.

Der Staat Israel wurde auf dem Rücken eines anderen Volkes errichtet. Was als Schutzraum für die einen gedacht war, wurde zur Katastrophe für die anderen. In vielen Ländern der Welt wurde die Gründung Israels – auch als Reaktion auf den Holocaust – politisch mitgetragen. Statt den Schutz jüdischen Lebens zu garantieren, trug man die Verantwortung für Antisemitismus nicht selbst, sondern exportierte sie – auf Kosten der palästinensischen Bevölkerung.

Die palästinensische Vertreibung ist kein bedauerlicher Nebeneffekt – sie ist bis heute gelebte Realität. Millionen Menschen leben entrechtet, eingesperrt, ohne Zugang zu Land, Wasser, Bildung, Bewegungsfreiheit. Diese kollektive Demütigung erzeugt Wut. Und Wut radikalisiert – besonders, wenn Hoffnung fehlt.

Israel und die Hamas – eine unheilige Verstrickung

Weniger bekannt ist: In den 1980er Jahren tolerierte und förderte Israel teils indirekt die Hamas – als Gegengewicht zur damals dominierenden PLO (Palästinensische Befreiungsorganisation), die als stärkere Bedrohung galt. Israelische Behörden erlaubten der Hamas zunächst, soziale Strukturen, Moscheen und Hilfsnetzwerke aufzubauen – in der Hoffnung, die palästinensische Bewegung zu spalten.

Dieser Schachzug ging nach hinten los. Aus einer religiösen Opposition wurde eine militärisch organisierte Kraft. Jahrzehnte der Blockade, Entrechtung und Gewalt radikalisierten die Organisation weiter. Heute ist die Hamas für Terroranschläge verantwortlich, die unzählige Menschenleben gekostet haben – und zugleich ein Symptom einer tieferliegenden, ungelösten Besatzungssituation.

Die Hamas zu bekämpfen, ohne die Ursachen von Unterdrückung und Perspektivlosigkeit zu beseitigen, ist wie das Kappen von Unkraut ohne die Wurzeln: Es wächst immer wieder nach – oft noch stärker.

Exkurs: Hamas – Terror, Widerstand, Symptom

Entstehung

- 1987 während der 1. Intifada gegründet, aus der Muslimbruderschaft hervorgegangen.

- In den Anfangsjahren von Israel indirekt gefördert, um die PLO zu schwächen – ein Kalkül, das sich später gegen Israel selbst richtete.

Einordnung im palästinensischen Parteienspektrum

- Fatah / PLO: dominiert die Palästinensische Autonomiebehörde im Westjordanland, international anerkannt, aber in der Bevölkerung als schwach und korrupt angesehen.

- Hamas: seit 2007 alleinige Macht in Gaza, gilt für viele Palästinenser:innen als einziger verbliebener Widerstand.

- Ost-Jerusalem: völkerrechtlich palästinensisch, von Israel annektiert. Politische Strukturen dort sind nahezu ausgeschaltet – palästinensische Präsenz wird systematisch verdrängt.

👉 Ergebnis: Die politische Landschaft Palästinas ist gespalten und geschwächt. Hamas füllt für viele Palästinenser:innen das Vakuum, das durch die Schwäche der Fatah und die Entrechtung in Ost-Jerusalem entstanden ist.

Doppelcharakter der Hamas

- Politische Bewegung: 2006 demokratisch gewählt, Verwaltung im Gazastreifen. Organisiert Schulen, Gesundheitsdienste, Sozialhilfe.

- Militärischer Arm (al-Qassam-Brigaden): verantwortlich für zahlreiche Anschläge, Raketenangriffe und auch Massaker

Der 7. Oktober 2023

- Brutaler Angriff: rund 1.200 Tote, mehr als 140 Geiseln. Unstrittig: schwere Verbrechen, auch gegen Zivilist:innen.

- Umstritten: Umfang der Verantwortung. Berichte deuten auf Versäumnisse oder gezielte Militärdoktrinen (z. B. Hannibal-Direktive) hin, die zivile Opfer bewusst in Kauf nahmen.

- Fakt bleibt: Der Angriff wurde von Israel sofort als Legitimation für einen massiven Vernichtungskrieg gegen Gaza genutzt.

Ambivalenz

- Westen (EU, USA, Israel): Hamas gilt als Terrororganisation.

- Globaler Süden: vielfach als Widerstandsbewegung gegen eine Kolonialmacht gesehen.

- Grundsätzliche Ambivalenz: Hamas verübt Terror, ist aber zugleich die einzige reale politische Kraft und der der einzige organisierte Widerstand in Gaza – und tief in der palästinensischen Gesellschaft verwurzelt. Alle anderen Kräfte wurden ausgeschaltet, marginalisiert oder eingepasst.

👉 Einige Beobachter:innen argumentieren: Ohne die Hamas wäre Gaza womöglich schon längst vollständig annektiert – weil es keine organisierte Widerstandskraft mehr gäbe.

Einordnung

- Francesca Albanese (UN-Sonderberichterstatterin): Hamas ist Symptom, nicht Ursache – Produkt jahrzehntelanger Besatzung und Entrechtung (seit 1948, teils schon vorher).

- „Wer nur ‚Terror‘ ruft, blendet die Realität aus: Hamas ist ein Symptom – geboren aus jahrzehntelanger Besatzung, Entrechtung und Hoffnungslosigkeit.

Gedankenspiel: Widerstand im Spiegel der Geschichte

Stell Dir vor, es hätte im Dritten Reich eine jüdische Widerstandsbewegung gegeben.

Nicht leise, sondern militant. Radikal. Vielleicht auch grausam.

Stell Dir vor, sie hätte systematisch Deutsche getötet – aus Verzweiflung, aus der Erfahrung der Entrechtung, um das eigene Volk zu schützen.

Wie würden wir sie heute sehen?

Als Terrororganisation?

Oder als verzweifelten Widerstand gegen ein mörderisches Regime?

Diese Frage ist unbequem.

Aber sie macht sichtbar: Ob wir eine Bewegung „Terror“ oder „Widerstand“ nennen, hängt selten nur von den Methoden ab – sondern davon, wer die Geschichte erzählt.

Im Kontext permanenter Unterdrückung und Vernichtung wird Gewalt zum Symptom, nicht zur Ursache.

Wenn wir begreifen wollen, wie aus Hoffnungslosigkeit Hass wird, wie Besatzung Extremismus nährt – dann müssen wir tiefer graben. Denn hinter dem, was heute als politische Realität erscheint, steht eine Geschichte. Eine Idee. Eine Bewegung: der Zionismus.

Zionismus verstehen – ohne ihn mit dem jüdischen Glauben zu vermischen

Viele setzen heute gleich: Jude = Zionist. Doch das ist verkürzt – und gefährlich.

Der Judaismus ist eine Religion. Der Zionismus eine politische Bewegung.

Es gibt viele Jüdinnen und Juden weltweit, die den Zionismus ablehnen – aus ethischen, spirituellen oder historischen Gründen. Sie sagen: „Nicht in meinem Namen.“

Exkurs: Zionismus – Idee und Schatten

Der Zionismus ist keine einheitliche Bewegung, sondern ein Sammelbegriff für unterschiedliche politische und religiöse Strömungen, die ein jüdisches Heim in Palästina anstrebten.

Ursprung

Der Zionismus entstand Ende des 19. Jahrhunderts als Antwort auf den wachsenden Antisemitismus in Europa. Sein Ziel: ein sicherer, jüdischer Nationalstaat in Palästina.

Theodor Herzl, der die Ideologie maßgeblich prägte, träumte von einem Ort, an dem Jüd:innen frei und geschützt leben können – ein berechtigter Wunsch nach Jahrhunderten der Verfolgung.

Narrativ

„Ein Volk braucht sein Land.“ – ein Schutzraum für Jüd:innen, um Verfolgung zu entkommen.

Doch für viele Palästinenser:innen wurde dieser Traum zum Beginn eines Alptraums: dem Verlust ihrer Heimat.

Die Dunkle Dimension

Von Anfang an auch ethno-nationalistisch geprägt. „Jüdischer Staat“ bedeutet in der Praxis: ein privilegierter Status für Jüd:innen, Diskriminierung/ Nichtanerkennung für Nicht-Jüd:innen.

Die koloniale Dimension

Von Anfang an war der Zionismus nicht nur Schutzbewegung, sondern auch kolonialistisch geprägt:

- Landnahme, Siedlung, Verdrängung der Palästinenser:innen.

- Sicherheit für die einen auf Kosten der Entrechtung der anderen.

Die religiöse Dimension

Besonders brisant ist die Berufung auf biblische Verheißungen: Gott habe den Jüd:innen das Heilige Land vor 3000 Jahren zugesprochen.

Diese theologische Erzählung wird bis heute politisch instrumentalisiert – als Rechtfertigung für Enteignung, Vertreibung und koloniale Kontrolle.

In den USA spielt zudem der christliche Zionismus eine große Rolle: Evangelikale Strömungen unterstützen den israelischen Staat nicht nur politisch, sondern auch aus endzeitlichen Motiven – etwa der Erwartung einer Wiederkunft Christi in einem ‚jüdischen Israel‘. Diese Allianz verstärkt die religiöse Aufladung des Konflikts zusätzlich.

Rassenideologische Züge

- Ablehnung der „Opferrolle“: Shoah-Überlebende galten manchen Zionist:innen als zu „schwach“.

- Idealisierung des „starken, gesunden Körpers“ – biopolitische Reinheitsfantasien.

- Privilegierung „weißer europäischer Juden“ gegenüber Mizrachim (orientalischen Juden) und Arabern.

- Nähe zu kolonial-rassistischen Mustern – bis heute sichtbar im Umgang mit den Palästinenser:innen.

- Einige Historiker:innen – darunter Ilan Pappé (‚Ten Myths About Israel‘) – sprechen sogar von einer ‚Umkehrung‘: Aus der Erfahrung des Antisemitismus wird eine eigene Ideologie ethnischer Überlegenheit konstruiert.

Heute

Zionismus ist nicht gleich Judentum. Er spaltet sich in verschiedene Strömungen:

- „Liberale Zionist:innen“: treten rhetorisch für Koexistenz und Frieden ein. Doch Kritiker:innen wie Deborah Feldman betonen, dass auch sie letztlich am Projekt eines jüdischen Staates festhalten – und damit dieselbe Grundidee wie die Hardliner stützen. „Liberal“ bedeutet hier vor allem eine weichere Sprache, nicht aber eine Abkehr von der kolonialen Logik.

- Nationalistische Hardliner: rechtfertigen Besatzung, Siedlungspolitik und Gewalt.

- Christliche Zionist:innen: vor allem im US-amerikanischen Evangelikalismus, mit massiver politischer und finanzieller Unterstützung für Israel – häufig aus endzeitlichen Motiven.

- Säkular-nationalistische Zionist:innen: sehen Israel primär als politischen Nationalstaat, nicht als religiöses Projekt.

Parallelen zur Apartheid Südafrikas

Viele internationale Beobachter:innen sprechen von einem Apartheid-System, ähnlich zu Südafrika.

Der Zionismus wird hier nicht nur als National- oder Schutzbewegung verstanden, sondern auch als koloniale, nationalistische und rassenideologische Doktrin, die systematische Ungleichheit etabliert.

👉 Die heutige Gewalt speist sich nicht aus dem jüdischen Glauben, sondern aus extremistischen Ausprägungen des Zionismus – also aus einer politisch-ideologischen, nicht religiösen Wurzel.

Der Zionismus legitimiert sein gewalttätiges Vorgehen nicht nur über biblische Versprechen.

Immer wieder wird auch die Opferrolle bemüht – als moralischer Schutzschild gegen jede Form von Kritik.

Wer das israelische Vorgehen gegen die Palästinenser:innen kritisiert, wird schnell als Antisemit:in diffamiert.

Die Erinnerung an den Holocaust wird dabei nicht selten politisch instrumentalisiert – als Totschlagargument gegen jede differenzierte Betrachtung. Das bedeutet nicht, dass die Erinnerung unberechtigt wäre – im Gegenteil. Aber ihre Politisierung führt dazu, dass jede Kritik an Israels Politik vorschnell als antisemitisch diskreditiert wird.

Dabei wirkt auf einer tieferen Ebene noch etwas anderes:

Die kollektive Traumatisierung durch den Holocaust und Jahrhunderte der Verfolgung hat ein tiefes Misstrauen hinterlassen.

Und dieses Misstrauen, gepaart mit dem Wunsch nach Sicherheit, kann sich in Härte verwandeln – bis hin zur Gewalt gegen andere.

Was also geschieht, wenn ein ehemals ohnmächtiges Kollektiv sich selbst zu schützen versucht – und dabei beginnt, anderen das anzutun, was es einst selbst erlebt hat?

Und dabei immer wieder die Opferkarte zieht.

Wenn das Opfer das Opfer nicht aushält – Psychologische Dynamik hinter der Gewalt

Wie kann ein Kollektiv sich gleichzeitig als Opfer inszenieren – und doch das eigene Opfersein nicht ertragen?

Im Hinblick auf Israels kollektives Verhalten und die extreme Härte der politischen wie militärischen Reaktionen muss man berücksichtigen, dass Juden als Kollektiv schwer traumatisiert wurden und daraus eine Opfer-Täter-Transition wurde. Es ist oft so, dass leider Menschen – und eben auch Kollektive, die Gewalt erfahren haben, dies an anderen ausagieren – um dem eigenen Leid zu entgehen. Sie stiften lieber neuen Schmerz – als ihrem Schmerz begegnen. Man will stark sein – und nicht mehr schwach. Und so wird das Opfer zum Täter – nicht aus Bosheit, sondern aus der Unfähigkeit, das eigene Leid zu halten. So erklärt sich auch, warum zum Beispiel die Überlebenden des Holocaust in Israel diskriminiert wurden und werden – was völlig unverständlich erscheint.

Der neue Jude – und die Abwertung des Alten

Nach dem Holocaust wollte man in Israel stark sein. Unabhängig. Wehrhaft.

Der Zionismus entwarf das Bild eines „neuen Juden“ – ein stolzes Kollektiv mit Militär, Macht und Souveränität.

Die Shoah-Überlebenden, die nach Israel kamen, passten nicht in dieses Bild.

Sie waren gezeichnet, oft traumatisiert, körperlich wie seelisch.

Sie erinnerten zu sehr an die Ohnmacht, an die Demütigung, an das Leid, an das, was viele verdrängen wollten.

👉 Deshalb wurden sie ausgegrenzt. Nicht offen, aber subtil – und manchmal auch brutal:

- Sie wurden in Lagerunterkünften untergebracht, oft mit schlechter Versorgung.

- Finanzielle Hilfen blieben lange aus.

- Der Begriff „Sabon“ („Seife“) wurde benutzt – eine zutiefst entmenschlichende, grausame Beleidigung.

(Er spielt auf das antisemitische Gerücht an, dass Nazis aus jüdischen Körpern Seife gemacht hätten – ein Gerücht, das bis heute von Holocaustleugnern missbraucht wird.)

Was hier wirkt, ist ein klassischer psychologischer Mechanismus – auf kollektiver Ebene:

Was ich nicht fühlen will, muss ich entwerten.

Die Holocaust-Überlebenden waren der lebendige Beweis für das kollektive Trauma – und das wollte man in Israel so schnell wie möglich vergessen.

Man wollte ein neues Kapitel. Eine starke Nation. Nicht das Bild der Verletzlichkeit.

Es ist paradox, aber:

Wer an etwas erinnert, das das neue Selbstbild bedroht, wird zum Problem – selbst wenn er das ursprüngliche Opfer war.

Was nicht integriert wird, wird projiziert.

Was man selbst nicht fühlen will, muss man außen bekämpfen.

So kommt es, dass die israelische Gesellschaft die eigene Angst, das eigene Trauma – auf Palästinenser projeziert. Sie wertet ab – weil Juden selbst abgewertet wurden.

Die Identität erwächst aus dem Hass auf andere – weil man sich in Wahrheit innerlich immer noch schwach fühlt und sich dem nicht stellen kann.

Die Identität und das Kollektiv „überlebt“, indem es selbst Täter wird.

Die israelische Identität lässt sich, um mit Arno Grün zu sprechen, nur durch einen Feind im Außen stabilisieren. Innen ist sie leer.

Archetypisch: Das verlorene Kind, das zum wütenden Krieger wird.

Das Opfer als Schild – und die moralische Immunisierung

Paradox ist, dass Zionisten die Opfer-Identität gleichzeitig ablehnen und sie doch tragen wie ein Schild.

Sie ist eine Hülle äußerlich – um sich zu schützen aber auch zu manipulieren. Das Tätertum wird relativiert, indem man das Opfersein instrumentalisiert.

Es ist eine Fassade, denn integriert wurde das Opfersein nie. Wenn es integriert wäre, müsste man das Opfersein nämlich nicht bemühen. Man wäre schon längst aus dem Drama-Dreieck ausgestiegen.

Das macht das Ganze so gefährlich:

Wer sein Trauma nicht verarbeitet, benutzt es.

Wer sein Opfersein nicht hält, schlägt mit ihm um sich.

So wird jede Form von Kritik mit dem Vorwurf des Antisemitismus abgewehrt. Und moralische Immunität für sich beansprucht – bei gleichzeitiger Gewalt gegen die Palästinenser.

In dieser Dynamik spiegelt sich eine grausame Umkehrung: Das Kollektiv, das selbst Opfer eines Genozids war, übt nun Gewalt aus, die von vielen als genozidal bezeichnet wird.

Die jüdische Schauspielerin Miriam Margolyes brachte diese Tragik in einem Interview bitter auf den Punkt:

“Hitler won. He changed us. He made us like him.” – „Hitler hat gewonnen. Er hat uns verändert. Er hat uns zu ihm gemacht.“

Die Traumatisierung Israels – und ihr Ausdruck in der Sicherheitspolitik

Die Mischung aus unaufgearbeitetem Trauma und moralischer Immunisierung prägt auch die israelische Sicherheitspolitik.

Israel verfügt über ein inoffizielles Atomwaffenarsenal. In der Debatte taucht immer wieder der Begriff „Samson-Option“ auf – die Androhung, im Falle einer existenziellen Bedrohung Atomwaffen einzusetzen. Es ist das Prinzip: „Wenn wir fallen, fällt alles mit uns.“

Diese Alles-oder-nichts-Haltung findet sich auch in aktuellen politischen Spannungen wieder – etwa in Spekulationen über einen möglichen Angriff auf die Türkei, einem NATO-Mitglied, das Israel offen kritisiert und die palästinensische Sache unterstützt. Radikale Strömungen innerhalb des Zionismus sehen sogar Teile der heutigen Türkei als Teil eines biblischen „Groß-Israel“. Ob realpolitisch umsetzbar oder nicht: solche Ideen offenbaren eine Mentalität, die weit über Verteidigung hinausgeht – hin zu Expansion, getrieben von einer Mischung aus historischen Mythen, Sicherheitswahn und unbewältigtem Schmerz.

Wie auf der psychologischen Ebene, so auch in der Politik: Wer sein Inneres nicht befrieden kann, sucht Sicherheit in der totalen Kontrolle – und riskiert dafür alles.

Täter ohne Tiefe – Die deutsche Co-Abhängigkeit

In Deutschland zeigt sich das Spiegelbild dieser verdrängten Opfer-Dynamik – eine Art kollektive Co-Abhängigkeit vom eigenen Schuldnarrativ.

Hier wird Israel oft überhöht – zum moralischen Leuchtturm, zur ultimativen Wiedergutmachung.

Aber:

Deutschland hat sich bis heute nicht ehrlich mit dem eigenen Tätersein konfrontiert.

Stattdessen flüchtet man sich in Schuldgefühle und symbolische Solidarität – ohne echte Integrität. Ging es nach dem 2. Weltkrieg wirklich um Israel oder darum, wieder salonfähig zu werden?

Diese Unfähigkeit, das eigene dunkle Erbe zu halten, führt zu einer Co-Abhängigkeit mit Israel.

Man schützt Israel, weil man sich selbst nicht spürt.

Man schweigt, weil man sich sonst selbst erinnern müsste.

Und so blicken zwei kollektive Schatten einander an – unfähig, sich wirklich zu begegnen.

Diese Spiegelung macht deutlich: Israel und Deutschland sind in einer ungesunden Symbiose gefangen – beide mit einem unaufgearbeiteten Kern.

In Israel: die Verleugnung des eigenen Opferseins.

In Deutschland: die Verdrängung der eigenen Täterschaft.

Aus dieser gegenseitigen Verstrickung erwächst nicht nur Schweigen, sondern auch politisches Handeln, das seitens Deutschland selten aus klarer Verantwortung, sondern oft aus Schuldabwehr entsteht. Es wirkt wie symbolischer Aktionismus – laut im Gestus, leer in der Wirkung.

Und vor allem: Man meidet jede klare Reaktion auf Israels Verhalten, wie man es sonst bei einem Freund tun würde, der sich auf einem gefährlichen Irrweg befindet. Doch wahre Freundschaft würde auch den Mut zur Konfrontation haben – wenn man nicht selbst noch im Schuldkomplex gefangen wäre.

Genau hier beginnt die größere Frage: Welche Rolle haben Deutschland – und der Westen insgesamt – in diesem Konflikt?

Doch bevor wir diese Verantwortung betrachten, lohnt sich ein Blick auf zwei schwierige, aber notwendige Themen:

die psychologischen Mechanismen kollektiver Gewalt – und die Parallelen zwischen dem Holocaust und dem Vorgehen Israels in Gaza und im Westjordanland.

Parallelen, nicht Gleichsetzungen.

Aber Muster, die wir – gerade als Deutsche – erkennen müssen, weil wir ihre Mechanik, ihre Verführung und ihre Brisanz kennen.

Vertiefung: Täter-Opfer-Dynamiken

Bevor wir weiter in die kollektive Ebene eintauchen – in die politischen Realitäten und historischen Spiegelungen – lohnt sich ein Blick auf die psychologische Struktur hinter der Gewalt.

Denn was sich hier zwischen Israel und Palästina abspielt, ist mehr als Politik:

Es ist eine Dynamik aus Trauma, Kontrolle und Ohnmacht – ein Kreislauf, den wir auch aus individuellen Missbrauchssystemen kennen.

Ich habe diese Muster in einem eigenen Artikel ausführlich beschrieben:

👉 Was uns Israel und Palästina über Täter-Opfer-Dynamiken lehren (coming soon)

Er zeigt, wie sich unverarbeitete Traumata in kollektive Gewalt übersetzen –

und warum Heilung erst dort beginnen kann, wo Kontrolle endet.

Denn solange wir die psychologischen Mechanismen nicht erkennen, werden wir sie immer wieder politisch reproduzieren – im Namen der Geschichte, aber gegen das Leben.

🧩 Diese Dynamiken sind kein israelisches Phänomen – sie wirken überall dort, wo kollektives Trauma auf Macht trifft. Sie machen sichtbar, wie Gewalt aus innerer Ohnmacht entsteht – und warum Heilung ohne Bewusstsein nicht möglich ist.

Psychologische Mechanismen kollektiver Gewalt

1. Verdrängung:

Was nicht gefühlt werden kann, wird abgespalten – Schmerz verwandelt sich in Härte.

2. Projektion:

Innere Ohnmacht wird nach außen verlagert: Der Feind trägt, was man selbst nicht halten kann.

3. Opfer-Täter-Umkehr:

Das frühere Opfer will nie wieder schwach sein – und wird dadurch selbst zum Täter.

4. Moralische Immunisierung:

Die Opferrolle wird als Schutzschild benutzt, um das eigene Handeln zu rechtfertigen („Wir dürfen, weil uns Unrecht geschah“).

5. Kontrolle als Ersatz für Heilung:

Statt inneren Frieden zu suchen, wird Sicherheit im Außen erzwungen – politisch, militärisch, psychologisch.

6. Co-Abhängigkeit:

Andere Systeme (z. B. Deutschland) spiegeln und stabilisieren unbewusst diese Dynamik – aus Schuld, Angst oder Loyalität.

🜂 Und genau hier schließt sich der Kreis zur Geschichte.

Denn wer begreift, wie Trauma sich in kollektive Strukturen einschreibt,

versteht auch, warum sich Gewalt in neuen Formen wiederholt –

selbst dort, wo wir geschworen haben: Niemals wieder.

Und genau aus diesem Grund müssen wir jetzt hinschauen – auf das, was viele nicht auszusprechen wagen:

die Parallelen zwischen dem, was damals geschah, und dem, was wir heute in Gaza sehen.

Keine Gleichsetzung.

Aber eine Erinnerung an Muster, die wir erkennen müssen, bevor sie sich wiederholen.

Es geht in diesem Abschnitt nicht darum, den Holocaust und das Vorgehen Israels in Gaza oder im Westjordanland gleichzusetzen.

Die Dimensionen und historischen Kontexte sind nicht identisch.

Es geht darum, Muster zu erkennen, die uns – gerade als Deutsche – alarmieren müssen, weil wir ihre Mechanik kennen.

Mechanismen, die damals zur Shoah führten – und die sich, in anderer Form, zu anderer Zeit, an anderem Ort, wiederholen können.

Der Hintergrund ist ähnlich:

Ein Volk, das gedemütigt wurde.

Eigenes Leid, das in anderen bekämpft wird.

Politische Eliten, die das Volk fiktiv erhöhen, manipulieren und instrumentalisieren – um Gewalt gegen andere zu rechtfertigen, nur um letztlich ihre eigenen, egomanen Fantasien durchzusetzen.

Was sich spiegelt:

- Entmenschlichung: „Untermenschen“ damals – „menschliche Tiere“ oder „Tiere“ heute. Sprache als Vorarbeit zur Gewalt.

- Enteignung & Vertreibung: Damals systematischer Raub („Arisierung“) – heute Enteignung, Siedlungsexpansion, Hausabrisse, „Fakten schaffen“.

- „Raum“-Ideologie: „Lebensraum“-Rhetorik vs. theologisch-nationaler Anspruch („Groß-Israel“).

- Kollektivstrafe: Repression gegen ganze Bevölkerungen – unabhängig von individueller Schuld.

- Bürokratisierte Gewalt: Papiere, Checkpoints, Genehmigungen – Verwaltung macht Unrecht „normal“.

- Belagerung & Lagerlogik: Eingesperrte, rechtlose Räume als politisches Druckmittel.

- Banalisierung des Bösen: Feiern neben dem Leid, Party am Rand der Vernichtung – moralische Taubheit im Alltag.

Diese Muster sind keine historischen Zufälle.

Sie sind Warnzeichen.

Und wer sie erkennt, hat die Pflicht, zu widersprechen – jetzt.

Genau hier öffnet sich die nächste Frage:

Welche Verantwortung tragen Deutschland – und der Westen insgesamt – in einem Geschehen, das ohne sie in dieser Form nie möglich gewesen wäre?

Die Verantwortung des Westens und Deutschlands besondere Rolle

Wer heute auf Gaza blickt, sieht nicht nur die Folgen israelischer Politik – sondern auch die Spuren westlicher Geschichte.

Denn kein Konflikt entsteht im luftleeren Raum.

Und kein Unrecht hält sich, ohne dass andere es ermöglichen.

Was gerne totgeschwiegen wird: Die westliche Politik – allen voran Großbritannien – mischte sich massiv in der Region ein. Seit der Übernahme des Mandats 1917 unterstützte London den Zionismus einseitig und überschritt mit der Balfour-Erklärung seine Befugnisse. Es versäumte, verbindliche Regeln aufzustellen, um die Rechte der palästinensischen Bevölkerung zu schützen – während der Zuzug jüdischer Menschen ungehindert stattfand. Dieser hatte seine Ursache vor allem im erstarkenden Antisemitismus in Europa – und insbesondere in Deutschland.

Nach dem Holocaust suchte man eine Lösung für die „jüdische Frage“. Statt diese in Europa zu klären, wurde sie auf dem Rücken der Palästinenser:innen gelöst. Der Holocaust war das Grauen, das den Zionismus weiter stärkte – und doch war es nicht Palästina, das ihn verschuldet hatte.

Ohne den Holocaust gäbe es vermutlich keinen Staat Israel – er begründete das Verlangen vieler Jüd:innen nach einem eigenen Staat endgültig. Grundlage dafür war jedoch von Beginn an der politische Zionismus Herzls – eine Ideologie, nicht der jüdische Glaube als Religion. Der Ruf nach dem Staat Israel fußt auf dem Zionismus, nicht auf dem Judentum.

Historischer Kontext & deutsche Verantwortung

Deutschland trägt durch den Holocaust – die Shoah – eine besondere moralische Verantwortung im Hinblick auf das Judentum.

Diese Verantwortung ist dabei kein Freibrief für einseitige Loyalität – keine „Israel-Bonuskarte“ -, sondern eine Verpflichtung zur Menschlichkeit.

Eine Menschlichkeit, die für alle gilt.

Wer aus der eigenen Geschichte gelernt hat, darf nicht wegsehen, wenn andere entrechtet, vertrieben oder getötet werden.

Historischer Fakt

Die Staatsgründung Israels 1948 steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Shoah. Ohne den Völkermord an 6 Millionen Jüd:innen im Dritten Reich hätte es wahrscheinlich weder die Dringlichkeit noch den internationalen Konsens für einen eigenen jüdischen Staat in dieser Form gegeben. Die Vertreibung hunderttausender Palästinenser:innen (Nakba) begann bereits 1947, also noch vor der offiziellen Staatsgründung.

Folgeketten

Die deutsche Schuld und die Verbrechen des NS-Regimes haben indirekt die Grundlage geschaffen für das bis heute andauernde Konfliktfeld. Der Holocaust ist damit ein historischer Katalysator, der die bis heute bestehende strukturelle Gewalt und Entrechtung der Palästinenser:innen entscheidend mit geformt hat.

Aktuelle deutsche Verantwortung

Gerade weil die deutsche Geschichte diesen Kontext mitgeschaffen hat, hat Deutschland heute eine besondere Verpflichtung, für Menschlichkeit und Völkerrecht einzustehen. Diese Verantwortung bedeutet nicht, jede Handlung der israelischen Regierung zu rechtfertigen, sondern auf Gerechtigkeit und Frieden hinzuwirken – für Jüd:innen und Palästinenser:innen gleichermaßen.

Historische Verantwortung ≠ Blankoscheck

Historische Verantwortung Deutschlands: Unausweichliche Verpflichtung zur Erinnerung, Aufklärung und zum Schutz jüdischen – und menschlichen – Lebens, überall.

Klare Trennung zur aktuellen Politik: Historische Schuld darf kein Freifahrtschein für Völkerrechtsbrüche sein – auch nicht in Bezug auf Israel. Schweigen aus Schuldgefühl oder politischen Interessen verrät in der Gegenwart die Menschlichkeit.

Ethischer Kompass: Aus der Geschichte lernen heißt, Menschlichkeit und Völkerrecht unteilbar zu machen – für alle, ob in Israel oder Palästina.

Die historische Verantwortung prägt bis heute das Selbstverständnis deutscher Außenpolitik – doch sie ist entgleist.

Zwischen ehrlicher Aufarbeitung und politischer Instrumentalisierung verläuft eine unsichtbare Linie, die Deutschland bis heute nicht klar zieht.

Deutschlands Rolle heute – zwischen Verantwortung und Schieflage

Lange war die deutsche Politik geprägt von einer Haltung, die als „bedingungslose Solidarität“ mit Israel beschrieben wurde.

Heute zeigt sich eine gefährliche Schieflage: Die Menschenrechte der Palästinenser:innen werden de facto ignoriert.

Zu oft verstummt die Politik – aus Angst vor Antisemitismus-Vorwürfen.

Gleichzeitig drängt sich der Eindruck auf, dass wirtschaftliche Interessen im Vordergrund stehen: Waffenlieferungen, der Schutz deutscher Unternehmen in Israel und teils sogar in besetzten Gebieten.

Zudem wirkt es, als orientiere sich Deutschland zu stark an der Haltung der USA – oft ohne eigene Position.

Parallel scheint die Hoffnung mitzuschwingen, sich durch die Unterstützung Israels politischen Einfluss in der Region zu sichern – den man sonst nicht hätte.

Aktuelle Handlungen der deutschen Bundesregierung

Am 7. August 2025 setzte Deutschland künftige – also noch nicht fest vereinbarte – Waffenlieferungen aus, „die zum Einsatz in Gaza kommen könnten“. Alle bereits geschlossenen Verträge werden jedoch erfüllt.

Im gleichen Monat kaufte Deutschland von Israel Zielsysteme „Litening 5“ für die Eurofighter – im Wert von 350 Mio. €. Kein Export, sondern ein Import – doch auch hier fließen Steuergelder in die israelische Rüstungsindustrie und stärken Israels Wirtschaft.

Noch immer fehlt ein klares Bekenntnis zum Völkerrecht und gegen die Aggressionspolitik Netanyahus, der offen die vollständige Besetzung des Gazastreifens und des Westjordanlands – also aller palästinensischen Gebiete – anstrebt.

Deutschland verweigert weiterhin die Anerkennung Palästinas als Staat. Auch die vorgeschlagenen EU-Sanktionen, etwa die Aussetzung des Assoziierungsabkommens mit Israel, werden nicht unterstützt – obwohl andere EU-Staaten dies bereits fordern.

Am 9. August 2025 warnte Deutschland – gemeinsam mit Großbritannien, Italien, Neuseeland und Australien – vor den Folgen einer Eroberung von Gaza-Stadt. Doch auch das blieb letztlich nur ein Lippenbekenntnis, ohne konkrete Konsequenzen.

Staatsräson ≠ politische Immunität

In Deutschland gilt die Sicherheit Israels als Teil der Staatsräson – als Ausdruck historischer Verantwortung. Staatsräson bedeutet, dass staatliche Interessen Vorrang haben. Das kann gefährlich werden: Moralische und völkerrechtliche Verpflichtungen lassen sich so aushebeln.

Historische Verantwortung darf nicht zur Geisel werden. Staatsräson darf kein Deckmantel sein, um Kritik an Israels Politik abzuwehren.

Sie schützt einen Staat – nicht ein unterdrücktes Volk. Und das ist Unrecht.

Es braucht eine neue politische Klarheit: Die Shoah verpflichtet uns zur Menschlichkeit – nicht zur einseitigen Parteinahme.

Gerade Deutschland darf sich nicht hinter diplomatischen Floskeln und Eigen-Interessen verstecken.

Der Holocaust verpflichtet uns, Kriegsverbrechen klar zu benennen, Völkerrecht einzufordern und für Gerechtigkeit zu wirken – nicht nur für die eigenen „Verbündeten“.

Gerade Deutschland darf sich nicht hinter diplomatischen Floskeln und Eigen-Interessen verstecken.

Der Holocaust verpflichtet uns, Kriegsverbrechen klar zu benennen, Völkerrecht einzufordern und für Gerechtigkeit zu wirken – nicht nur für die eigenen „Verbündeten“.

Wenn wir über Deutschlands Rolle sprechen, kommen wir an einer unbequemen Wahrheit nicht vorbei: Es ist nicht nur die deutsche Politik, die oft versagt. Auch die Weltgemeinschaft – und wir als Gesellschaft – reagieren nicht so, wie wir es müssten.

Warum schauen so viele weg? Die Antwort liegt tiefer, als bloße politische Kalkulation vermuten lässt. Sie reicht von systemischen Machtinteressen bis hin zu psychologischen Schutzmechanismen, die ganze Nationen prägen.

Doch solange Schuld als Ausrede dient und Verantwortung als Machtinstrument missverstanden wird, bleibt die Welt im Kreis ihrer eigenen Verdrängung gefangen.

Warum die Welt erstarrt – systemische und psychologische Perspektiven

Man könnte meinen, dass Bilder von Bombenangriffen, Hunger und Vertreibung sofort eine Welle der Empörung und Solidarität auslösen müssten.

Doch stattdessen erleben wir das Gegenteil: Schweigen. Wegsehen. Beschwichtigen.

Dieses Verhalten ist kein Zufall – es hat tiefe Wurzeln, sowohl in der politischen Machtlogik als auch in den psychologischen Schutzmechanismen von Menschen und ganzen Gesellschaften.

Psychologische Ebene – die kollektive Schockstarre

Viele Menschen reagieren auf Bilder von Gewalt und Leid mit innerer Starre.

Das ist kein Zeichen von Gleichgültigkeit, sondern Ausdruck eines uralten Selbstschutzes – unseres inneren Reflexes, das Untragbare zu überleben.

Unser Nervensystem schützt uns, wenn es zu viel wird – indem es Gefühle dämpft, Bilder meidet oder Nachrichten abwehrt.

- Überforderung & Ohnmacht: Menschen sind psychisch nicht dafür gebaut, andauernd Grauen zu sehen, ohne handeln zu können.

- Verdrängung als Schutz: Um den Alltag zu bewältigen, blenden wir das Grauen aus.

- Moralische Dissonanz: Viele spüren, dass Wegschauen falsch ist – aber Aktivwerden wäre unbequem, riskant oder komplex.

Der Archetyp des erstarrten Zeugen – er sieht das Grauen, aber innerlich gefriert er.

Oft ist die Lebenswirklichkeit, die wir sehen, zu fern von unserer eigenen. Wir können emotional nicht andocken – bis das Leid eine Gestalt bekommt, die wir nachvollziehen können: ein Kind, das hungert. Wenn Bomben auf Menschen – auch Kinder – geworfen werden – ist das zu unvorstellbar. Aber ein hungerndes Kind: das ist nachvollziehbar. Das berührt. Das macht betroffen.

Warum wir wegschauen – und wie wir lernen können, wieder hinzusehen

Wegschauen ist menschlich.

Unser Nervensystem schützt uns, wenn es überfordert ist – wir wehren ab, relativieren, verdrängen.

Das ist ein Schutzmechanismus, kein Beweis für Gleichgültigkeit.

Aber: Wer immer wegschaut, macht sich innerlich taub.

Gerade in Zeiten von Unrecht, Krieg und Leid ist Hinschauen ein Akt der Menschlichkeit.

Einladung:

- Prüfe, was du emotional aushalten kannst.

- Gönn dir Pausen, aber kehre bewusst zurück.

- Zeuge sein heißt: nicht weggucken.

Auch kollektive Muster wirken mit – Wegschauen ist oft kein böser Wille, sondern erlernt:

Gesellschaften, die gelernt haben, Gefühle zu deckeln, geben diese Haltung weiter – oft unbewusst.

Viele von uns tragen das Schweigen und die Abwehr unserer Eltern und Großeltern in sich –

ein Echo vergangener Traumata, das bis heute wirkt.

Denn Schweigen ist nicht nur individuell – es ist vererbt. Über Generationen weitergegeben.

Generationen und das Erbe des Schweigens

- Silent Generation: Überlebte Krieg und Nachkriegszeit, lernte Gefühle zu deckeln.

- Boomer: Wuchsen mit diesem Schweigen auf und gaben es weiter.

- Gen X & Jüngere: Spüren die Last und müssen entscheiden, ob sie hinschauen.

Traumakette:

Was wir nicht fühlen, geben wir weiter.

Wer verdrängt, gibt das Trauma an die nächste Generation – bewusst oder unbewusst.

Hoffnung:

Wir haben die Chance, diese Kette zu durchbrechen – indem wir bewusst hinsehen, fühlen und nicht mehr wegducken.

„Heute sehen wir alles. Später werden wir uns fragen müssen: Warum haben wir nichts getan?“

Was im Einzelnen beginnt, wiederholt sich im Kollektiv – nur größer, härter, systemischer.

Politische & systemische Ebene – warum Regierungen nichts tun

Was im Individuum als Ohnmacht, Schock oder Verdrängung beginnt, setzt sich auf kollektiver Ebene fort.

Gesellschaften und Regierungen reagieren oft wie ein überfordertes Nervensystem: Sie blenden aus, schieben weg, halten fest an Narrativen, die Sicherheit vorgaukeln.

Die psychologischen Muster sind erstaunlich ähnlich:

- Erstarrung: Handlungsunfähigkeit trotz Wissen um das Unrecht.

- Vermeidung: Konflikte umgehen, um den eigenen Status oder die eigene Stabilität nicht zu gefährden.

- Selbstschutz: Politische Narrative wie „Sicherheitsinteressen“ oder „historische Verantwortung“ funktionieren wie ein mentaler Schutzwall – nur eben nicht für die Opfer, sondern für die eigene Machtposition.

So, wie viele Menschen die eigene Berührbarkeit vermeiden, vermeiden Staaten die politische Konfrontation – aus Angst vor Konsequenzen, vor Machtverlust oder davor, alte Wunden aufzureißen.

Politische & systemische Gründe für das Zuschauen:

- Macht- und Wirtschaftsinteressen: Waffenexporte, Handelsverträge, strategische Allianzen wie mit den USA.

- Narrativschutz:

- Israel = „das ewige Opfer“

- Kritik = „Antisemitismus“ – ein Framing, das jede Debatte im Keim ersticken kann.

- Historische Schuld: Sie wird zu einer Blockade für klare Kritik – statt zu einer Motivation für gerechtes Handeln.

- Selektives Völkerrecht: Menschenrechte gelten oft nur dort, wo sie keine geopolitischen Kosten verursachen.

Auch Staaten können erstarren – nicht körperlich, sondern moralisch: in Floskeln, in Angst, in bequemen Allianzen.

Genozid? – Die heikle Frage vor dem Internationalen Gerichtshof

Seit Ende 2023 prüft der Internationale Gerichtshof (ICJ) in Den Haag die Klage Südafrikas gegen Israel wegen mutmaßlichen Völkermords an den Palästinenser:innen in Gaza. Inzwischen haben sich mehrere Staaten dieser Klage angeschlossen – unter anderem auch Brasilien.

Südafrika beruft sich dabei auf die UN-Völkermordkonvention, die 1948 als direkte Konsequenz aus dem Holocaust verabschiedet wurde.

Die Vorwürfe stützen sich auf:

- massive zivile Opferzahlen sowie die systematische Zerstörung von Wohnraum und Infrastruktur

- Blockade von Nahrung, Wasser, Treibstoff und medizinischer Versorgung

- öffentliche Äußerungen führender israelischer Politiker:innen, die offen von Vernichtung, Vertreibung oder der Entmenschlichung der Palästinenser:innen sprechen.

Der ICJ stellte bereits in seiner ersten Entscheidung fest:

Ein real und unmittelbar drohendes Risiko eines Völkermords besteht – und ordnete vorläufige Schutzmaßnahmen an. Das endgültige Urteil steht jedoch noch aus.

Viele humanitäre Organisationen sprechen längst offen von Völkermord.

Die drängende Frage ist: Warum brauchen wir erst ein juristisches Urteil, um zu handeln? Es gibt andere Genozide, bei denen nicht erst auf ein Urteil gewartet wurde. Es scheint, als würden die Verflechtungen mit Israel und die Unterstützung durch die USA Israel unantastbar machen. Aber für immer?

Die Frage nach der rechtlichen Verantwortung bleibt nicht auf internationaler Ebene stehen. Auch in Deutschland beginnen erste juristische Schritte, die das Verhältnis zu Israel und die eigene politische Haltung auf den Prüfstand stellen.

Juristische Schritte auch in Deutschland

Im September 2025 wurde bei der Bundesanwaltschaft Strafanzeige gegen sieben aktuelle und ehemalige Politiker sowie führende Wirtschaftsbosse eingereicht – wegen Beihilfe zum Völkermord in Gaza. Der Vorwurf: durch Waffenlieferungen und wirtschaftliche Unterstützung seien sie mitschuldig an den mutmaßlichen Verbrechen Israels. Das Verfahren steckt zwar noch in den Anfängen, könnte aber juristisch wie politisch weitreichende Signalwirkung entfalten.

Immer wieder wird bei diesem Thema reflexartig der Vorwurf des Antisemitismus ins Feld geführt – um jede Kritik an Israels Politik im Keim zu ersticken.

Doch was ist Antisemitismus eigentlich?

Und warum kann klare Kritik an einer Apartheidpolitik Israels gegenüber den Palästinenser:innen genau das Gegenteil davon sein?

Was Kritik an Israel mit Antisemitismus zu tun hat – und was nicht

Kritik an Israel ist nicht automatisch Antisemitismus – doch genau so wird sie oft behandelt., um Diskussionen zu beenden, bevor sie beginnen.

Kritik ist nicht Antisemitismus

Antisemitismus bedeutet, Jüd:innen als Gruppe zu hassen, herabzuwürdigen oder ihre Existenz infrage zu stellen.

Kritik an der Politik des Staates Israel richtet sich gegen staatliche Handlungen, nicht gegen eine Religion oder ein Volk.

Wer Menschenrechte verteidigt, ist nicht antisemitisch.

Definition: Antisemitismus

Antisemitismus ist Feindseligkeit oder Diskriminierung gegenüber Jüd:innen aufgrund ihrer Religion oder Ethnie. Antisemitismus ist dabei nicht nur Hass, sondern auch Verschwörungsglaube (z.B. „Jüd:innen steuern die Welt“).

Kritik an der Politik des Staates Israel ist nicht antisemitisch, solange sie sich nicht gegen jüdische Menschen als Ganzes richtet.

Messerscharf erklärt

„Kritik an der Politik des Staates Israel ist per se nicht antisemitisch. Antisemitismus bedeutet, Jüd:innen pauschal zu attackieren oder ihre kollektive Existenz infrage zu stellen. Kritik an staatlichem Handeln ist politisch – nicht religiös.“

Die gefährlichste Gleichsetzung

Die gefährlichste Gleichsetzung bleibt: Israel ist Judentum.

Genau diese Verknüpfung ist der Nährboden für den Antisemitismus von morgen. Denn wenn Israel fällt, fällt der Schatten auf das Judentum – und die Welle des Hasses wird zurückschlagen.

Diese Gleichsetzung ist eine Art Nestbeschmutzung, die nicht von außen kommt, sondern von innen: weil ein Staat das Leid der eigenen Geschichte instrumentalisiert – und damit entheiligt.

Auch jüdische Stimmen benennen diese Gefahr deutlich:

- „Sicherheit für jüdische Menschen wird erst möglich, wenn Palästinenser:innen Gleichheit erfahren“ (Peter Beinart).

- „Der Zionismus hat die Religion gekidnappt – und mit ihr die Ethik, die eigentlich Leben schützen sollte“ (Mark Braverman).

Meine Haltung zum Holocaust

Ich habe Auschwitz gesehen. Auschwitz-Birkenau.

Ich bin dort durch die Tore gegangen, begleitet von einem ehemaligen Häftling, kurz nach der Wende.

Ich habe die Baracken gesehen, die Stille, die Berge von Brillen und Haaren, die Gleise. Das: „Arbeit macht frei“. Und ich kenne das auch das zynische „Jedem das Seine“ des Konzentrationslagers Buchenwald auf dem Ettersberg bei Weimar. Ich bin in der Nähe aufgewachsen und habe dort mehrmals den Opfern gedacht.

Mehrfach war ich am Holocaust-Mahnmal in Berlin, bin durch die Betonstelen gewandert und habe das Grauen gespürt.

Seit Jahrzehnten sehe ich jede Dokumentation über den Holocaust – auf ZDF Info, auf arte.

Ich habe Lanzmanns Reihe Vier Schwestern gesehen, über vier Jüdinnen, die überlebten. Shoah steht noch immer auf meiner Liste, weil ich es sehen muss.

2025 war ich im Jüdischen Museum in Frankfurt am Main und schrieb darüber.

Der Holocaust lässt mich nicht los. Er hält mich für immer in seinen Klauen. Und das ist notwendig.

Denn es ist das Einzige, wie ich den Opfern je noch Tribut zollen kann: indem ich hinschaue.

Ich habe meine deutsche Schuld nie weggeschoben.

Ich kenne die Scham, das Grauen, den Versuch, es verstehen zu wollen –

was nie gelingt.

Und genau deshalb trenne ich radikal:

Ich gestehe keinem Opfer zu, zum Täter zu werden.

Ich kann die Shoah zutiefst verurteilen und mich als Deutsche schämen für das, was geschehen ist – und gleichzeitig Israel anklagen, heute selbst Völkermord zu begehen.

Denn Religion und Staat sind nicht dasselbe.

Hier geht es nicht um das jüdische Volk.

Hier geht es um den Zionismus als Ideologie, die in ihrem diskriminierenden Gedankengut erschreckende Parallelen zum Nationalsozialismus aufweist.

Hier geht es um die Nation und den Staat Israel – und dieser Staat muss sich für seine Taten verantworten.

Der Vorwurf des Antisemitismus weise ich entschieden zurück, weil er nicht auf meine Haltung zutrifft und meinen Werten – Menschlichkeit und Toleranz – diametral gegenübersteht.

Weil ich seit Jahrzehnten hinschaue.

Weil ich mich meiner deutschen Vergangenheit gestellt habe.

Weil ich weiß, dass Kritik an einem Staat nicht dasselbe ist wie Hass auf ein Volk, eine Religion oder ein Anderssein.

Und manchmal denke ich:

Wer bei jeder Israel-Kritik sofort „Antisemitismus“ ruft,

hat sich womöglich nie wirklich dem eigenen Schatten gestellt.

Denn wer seine Schuld integriert hat, muss sich nicht mehr verstecken.

Und genau da beginnt echte Verantwortung.

Projektion statt Schutz – „Pro Israel = pro Juden?“

Oft wird so getan, als sei pro Israel zu sein automatisch ein Schutz jüdischen Lebens. Doch das ist eine Illusion. In Wahrheit verteidigt man damit häufig ein Projektionsbild, das mit echtem Judentum wenig zu tun hat.

Deborah Feldman beschreibt diesen Mechanismus als eine Art „Judenfetisch“: Vor allem in Deutschland wird der „neue Jude“ idealisiert, während der „gewöhnliche Jude“ unsichtbar bleibt oder sogar abgewertet wird. Damit projizieren viele Deutsche ihre eigene Schuld in ein Bild von Israel – anstatt sich wirklichen jüdischen Menschen in ihrer Vielfalt zuzuwenden.

👉 „Pro Israel sein“ kann deshalb kein Schutz vor Antisemitismus sein. Im Gegenteil – es kann selbst Ausdruck einer antisemitischen Projektion sein.

Und noch einmal anders darauf geblickt

Die Handlungen Israels – die völkerrechtlichen Verbrechen an den Palästinenser:innen, der Landraub, die Ethno-Arroganz – werden von vielen Jüd:innen außerhalb Israels kritisiert (zusätzlich zu Israelis, die ihre eigene Regierung anklagen).

Viele Jüd:innen distanzieren sich bewusst vom Zionismus und vom Staat Israel, weil sie darin eine negative Repräsentanz für die jüdische Glaubensgemeinschaft sehen. Bewegungen wie Jewish Voice for Peace oder orthodoxe Gruppen wie Neturei Karta sprechen Israel offen dieses Mandat ab.

In Bezug auf Palästina und die Handlungen Israels gibt es viele Schein-Argumente, die schnell ins Feld geführt werden und seit Jahrzehnten wiederholt werden, um die Rolle Israels zu verteidigen. Diese Narrative wirken wie stiller Hintergrundlärm – so oft gehört, dass sie wie unumstößliche Wahrheiten klingen. Doch ein Blick hinter die Fassade zeigt: Vieles davon hält einer genaueren Prüfung nicht stand.

Palästina hat existiert – Beweise gegen das Vergessen

Eines der hartnäckigsten Narrative lautet: „Palästina hat nie existiert.“

Doch Geschichte lässt sich nicht einfach wegdiskutieren. Sie ist bezeugt – in Karten, in Literatur, in amtlichen Dokumenten. Und jedes dieser Zeugnisse trägt denselben Namen: Palästina.

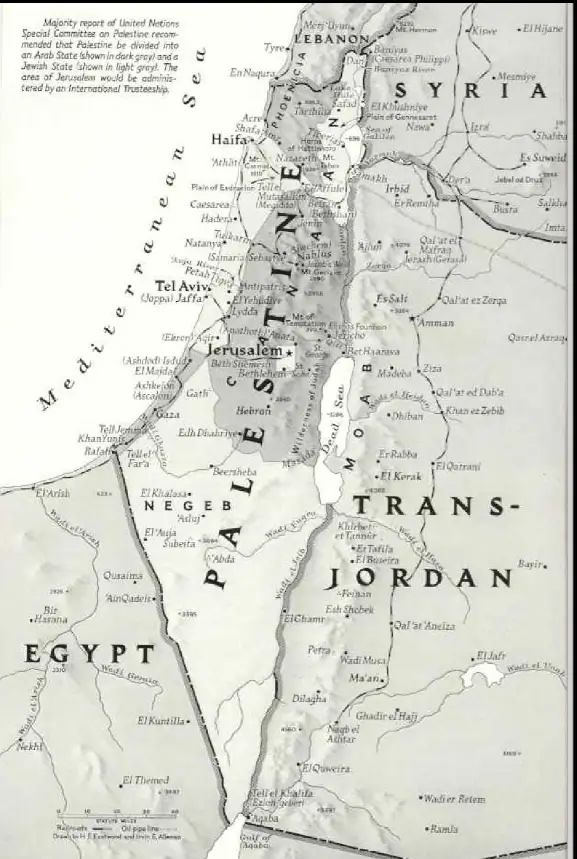

Eine Landkarte spricht mehr als tausend Worte

Da steht „Palestine“ – nicht gerahmt von heutigen Ideologien, sondern als Teil einer historischen Realität. Selbst internationale Atlanten wie der National Geographic führten das Gebiet in den 1940ern selbstverständlich als „Palestine“.

📌Quelle: The National Geographic Magazine, Dezember 1947, Seite 39 (742)

Shakespeare und das Wort Palästina

Auch kulturell war der Begriff selbstverständlich. Shakespeare ließ in Othello (1603) eine Frau sagen, sie würde „barfuß bis nach Palästina laufen“ – ein Hinweis darauf, wie geläufig der Name in Europa schon damals war.

📌 Quelle: William Shakespeare, Othello, Akt IV, Szene 3

Golda Meir und der „Palestinian Passport“

Golda Meir, Israels spätere Premierministerin, trug in den 1930ern selbst einen „Palestinian Passport“ – so wurden damals alle Bewohner:innen des britischen Mandatsgebiets registriert, egal welcher Herkunft.

Fazit:

Dieses Wort war also Wahrheit, nicht Projektion. Und doch wird es heute geleugnet. Mit derselben westlichen Logik, mit der man Grenzen über Völker zeichnete, wurde ein Narrativ konstruiert. Was bleibt: die Macht des Blicks, der sagt: Ich sehe Dich. Und ich weiß, dass Du da bist.

Palästina existiert – und braucht dennoch Anerkennung

Oft begegnen zwei scheinbar widersprüchliche Behauptungen:

- „Palästina hat es nie geschafft, einen Staat zu gründen.“

- „Palästina existiert doch längst – wozu also die Aufregung um Anerkennung?“

Beide Narrative sind verkürzt – und beide verschleiern die eigentliche Wahrheit.

Warum sich Palästina als Staat nie emanzipieren konnte

Schon die Balfour-Erklärung (1917) und später die UN-Teilungspläne legten die Grundlage, dass Palästina einen eigenen Staat hätte bilden können. Doch unter Besatzung, ständigen Massakern, Zerstörung und fortgesetzter Annektierung war echte Selbstbestimmung nie möglich. Kein Volk kann einen souveränen Staat aufbauen, wenn es permanent entrechtet und kolonial kontrolliert wird.

Warum Existenz ohne Anerkennung nicht reicht

Natürlich existiert Palästina – als Land, als Volk, als Kultur. Karten, historische Dokumente und gelebte Identität beweisen das. Doch im Völkerrecht reicht bloße Existenz nicht. Ein Staat braucht drei Elemente:

- ein definiertes Staatsgebiet,

- eine Bevölkerung,

- eine funktionierende Regierung.

All das erfüllt Palästina. Was fehlt, ist die internationale Anerkennung – und damit die Möglichkeit, souverän über das eigene Schicksal zu bestimmen.

Bis September 2025 haben inzwischen 157 von 193 Staaten Palästina anerkannt. Doch entscheidende Schwergewichte fehlen: darunter die USA, Deutschland, Italien und andere zentrale Akteure. Auch innerhalb der UN bleibt Palästina weiterhin ohne volle Mitgliedschaft: zwar inzwischen vom Beobachterstatus zu einem erweiterten Beisitzerstatus aufgestiegen, aber noch immer kein gleichberechtigtes Mitglied.

Warum Anerkennung allein nicht genügt

Ein Volk sichtbar zu machen, heißt nicht automatisch, ihm Rechte zu geben. Solange die israelische Besatzung anhält, bleibt auch Anerkennung nur ein Fragment. Staaten, die Palästina anerkennen, müssen deshalb mehr tun, als symbolische Kosmetik zu betreiben. Sie müssen konsequent politische und wirtschaftliche Maßnahmen ergreifen, damit Anerkennung nicht bloß ein leeres Versprechen bleibt.

Im September 2025 verabschiedete die UN-Generalversammlung zwar die sogenannte New York-Deklaration (142 zu 10 Stimmen) – ein symbolisches Bekenntnis zur Zwei-Staaten-Lösung. Doch rechtliche Konsequenzen hatte sie bislang nicht.

Doch Fakten allein genügen nicht, wenn die Erzählung mächtiger ist als die Wahrheit.

Jahrzehntelang wurden bestimmte Narrative so tief in unser kollektives Bewusstsein eingeschrieben, dass sie heute wie unumstößliche Tatsachen wirken.

Genau diese Erzählungen gilt es jetzt zu beleuchten – nicht, um Feindbilder zu schaffen, sondern um zu erkennen, wie sie entstanden sind, wen sie schützen und wen sie zum Schweigen bringen.

Mythen und Narrative: Israel – Palästina

In den Debatten über Israel-Palästina tauchen immer wieder dieselben Behauptungen auf. Durch ständige Wiederholung wirken sie wie unumstößliche Wahrheiten – halten einer genaueren Prüfung jedoch oft nicht stand. Hier die häufigsten Mythen – und was wirklich dahinter steckt.

Mythos 1: „Solange es Palästinenser gibt, sind wir nicht sicher.“

Unter all den Rechtfertigungen für Israels Vorgehen schwingt ein stilles, hartnäckiges Grundrauschen: Solange es Palästinenser gibt, sind wir nicht sicher.

Realität: Das Narrativ wurzelt im kollektiven Trauma des Holocaust – nicht nur im Angriffs-, sondern im Verratserlebnis: Viele waren integriert und wurden dennoch gejagt, deportiert, ermordet – oft mit Unterstützung der Nachbarn. Dieses grausame Erleben formt einen Satz: Es gibt keinen Ort, an dem wir wirklich sicher sind.

Der Zionismus macht daraus eine Versicherung gegen Ohnmacht: Nie wieder ungeschützt. Ein starker Staat soll das Leck schließen. In der Praxis beantwortet das System jede Bedrohung – real oder imaginiert – mit der vollen Wucht existenzieller Angst. Der Schutzraum wird zum Käfig: für Palästinenser:innen und für die eigene Psyche.

Kann ein Staat absolute Sicherheit erzeugen, wenn die Quelle der Angst innen liegt? Millionen Jüd:innen leben weltweit ohne Mauer – ihre Sicherheit beruht auf Rechtsstaat, Integration und internationalem Schutz. Sicherheit ist nicht nur territorial, sie ist psychologisch. Kein abgeschottetes Territorium heilt die Angst – nur ihr Gegenpol: Vertrauen.

Was wie ein einzelner Mythos wirkt, ist in Wahrheit ein Bündel – drei Schalen derselben Angst.

Das Mythenbündel: drei gekoppelte Narrative

1) Sicherheitsmythos – „Nur wenn wir unter uns sind, sind wir sicher.“

Verwechslung: Kontrolle wird für Sicherheit gehalten; Vertrauen bleibt draußen.

Brücke: Sicherheit wächst durch Einbettung, nicht durch Abspaltung.

2) Entmenschlichungs-Mythos – „Palästinenser:innen = Hamas.“

Wirkung: Etiketten löschen Gesichter und Geschichten; Sprache betäubt Empathie („Infrastruktur“ statt Menschen).

Brücke: Wer wieder Namen hört, feuert nicht auf Flächen.

3) Vernichtungs-Mythos – „Sie wollen uns auslöschen – also müssen wir zuerst auslöschen.“

Folge: Präventionslogik kippt in eine Eskalationsspirale; Gewalt reproduziert sich selbst.

Brücke: Schutz, der Würde wahrt, hält länger – innen wie außen.

Hinweis: Ich unterscheide jüdisches Leben, israelische Gesellschaft und Regierung/Militär – ebenso Hamas und Palästinenser:innen. Keine Kollektivschuld. Keine Entmenschlichung.

Mythos 2: „Wer Israel kritisiert, ist antisemitisch.“

Realität: Kritik an der Politik des Staates Israel ist nicht antisemitisch, solange sie nicht Jüd:innen pauschal angreift oder ihre kollektive Existenz infrage stellt.

Mythos 3: „Wenn die Hamas die Waffen niederlegt, kehrt Frieden ein.“

Realität: Gewalt entsteht in Kontexten von Besatzung und struktureller Unterdrückung. Solange Israel Gebiete besetzt, denen Palästinenser:innen Anspruch erheben, entsteht Widerstand – mit oder ohne Hamas. Frieden entsteht nicht durch Kapitulation, sondern durch Gerechtigkeit, Anerkennung und den Abbau beiderseitiger Feindbilder.

Der Mythos vom Frieden durch Kapitulation

Diese Sichtweise blendet aus, dass die Hamas ein Symptom ist – entstanden aus jahrzehntelanger Besatzung, Entrechtung und dem Trauma der Nakba.

Selbst ohne Hamas blieben Palästinenser besetzt, entrechtet, ohne Bewegungsfreiheit oder Bürgerrechte. Solange Israel palästinensisches Land kontrolliert, wird es Widerstand geben – in welcher Form auch immer.

Ein Blick in die europäische Geschichte zeigt, warum die Logik „erst Kapitulation einer militanten Bewegung, dann Frieden“ die falsche Reihenfolge ist.

Historische Parallele: Nordirland – warum „Erst Frieden, dann Entwaffnung“ funktioniert

Wer heute fordert, die Hamas müsse erst ihre Waffen niederlegen und alle Geiseln freilassen, bevor überhaupt über Frieden gesprochen werden könne, dreht die Reihenfolge um.

Militante Bewegungen entstehen nicht aus dem Nichts – sie sind fast immer das Produkt von Unterdrückung, Entrechtung und ungelösten Konflikten.

Ein Beispiel aus der jüngeren europäischen Geschichte macht das deutlich: der Nordirlandkonflikt.

Über Jahrzehnte hinweg versuchte Großbritannien, die Irisch-Republikanische Armee (IRA) mit militärischen Mitteln zu besiegen. Sie galt als Terrororganisation, verübte Anschläge und tötete Zivilisten – und doch gelang es nie, sie auszuschalten.

Der Wendepunkt kam erst mit dem Karfreitagsabkommen von 1998:

- Es schuf einen klaren politischen Rahmen für Selbstbestimmung und Machtteilung.

- Bürgerrechte der katholisch-nationalistischen Bevölkerung wurden anerkannt und geschützt.

- Internationale Vermittler (USA, EU) gaben glaubwürdige Garantien.

Die Entwaffnung der IRA geschah nicht davor, sondern danach.

Erst als der politische Konflikt befriedet war, verlor die militante Gewalt ihre Existenzgrundlage.

Auf Gaza übertragen heißt das: Solange der Kernkonflikt – Besatzung, Blockade, Entrechtung – ungelöst bleibt, wird es immer Bewegungen geben, die sich als „Verteidiger“ der Palästinenser verstehen, egal wie umstritten ihre Methoden sind.

Frieden ist kein Ergebnis von Entwaffnung – Entwaffnung ist das Ergebnis von Frieden.

💡 Merksatz: In Nordirland kam die Entwaffnung der IRA nach dem Frieden – nicht vorher. Erst als die politischen Kernforderungen erfüllt waren, verlor die Gewalt ihre Grundlage.

Lehre für Gaza: Erst Frieden, dann Entwaffnung. Alles andere hält die Spirale am Laufen.

Mythos 4: „Der Konflikt begann mit dem 7. Oktober 2023.“

Realität: Die Wurzeln reichen weit zurück – insbesondere zur Nakba 1947–49, als Hunderttausende Palästinenser:innen vertrieben wurden, noch bevor der Staat Israel gegründet wurde.

Mythos 5: „Israel verteidigt sich nur selbst.“

Realität: Israels Politik ist nicht ausschließlich defensive Selbstverteidigung, sondern umfasst seit Jahrzehnten eine aktive Besatzungs-, Siedlungs- und Militärstrategie, die internationales Recht verletzt.

Seit dem Sechstagekrieg 1967 besetzt Israel widerrechtlich das Westjordanland, den Gazastreifen und Ost-Jerusalem – Gebiete, die nach internationalem Recht als palästinensisches Territorium gelten. Der UN-Sicherheitsrat und der Internationale Gerichtshof haben mehrfach den Rückzug aus diesen Gebieten gefordert, doch Israel kam dem nicht nach.

Solange Israel auf besetztem Gebiet siedelt und militärisch präsent ist, kann es sich dort nicht auf ein Recht zur Selbstverteidigung berufen – denn die Präsenz selbst ist der Rechtsbruch.

Diese Politik umfasst präventive Angriffe, gezielte Tötungen, Landenteignungen und die systematische Einschränkung von Bewegungsfreiheit und Ressourcen für Palästinenser:innen.